Teori sejarah kadang kadang disebut Filsafat Sejarah. Di negeri Belanda disebut Filsafat Sejarah, sedangkan di Inggris , Jerman, Prancis dipakai Sejarah Filsafat. Istilah teori sejarah atau sejarah teoritis menimbulkan salah paham. Pada tahun 1931 istilah teori sejarah sudah diperkenankan oleh Kuypers, dosen filsafat di Universitas Utrecht. Yang membedakan sejarah teoritis atau teori sejarah dari filsafat sejarah , dengan member tempat pada teori sejarah antara fissafat sejarah dalam arti yang asli dan pengkajian sejarah sendiri. Oleh Romein , teori sejarahdiberi tugas untuk menyajikan teori teori dan konsep konsep yang memungkinkan seorang ahli sejarah mengadakan integrasi terhadap semua pandangan fragmatis mengenai masa silam seperti oleh macam macam spesialisasi di dalam ilmu sejarah. Adapun tugas teori sejarah ialah menyusun kembali kepingan kepingan mengenai mas silam sehingga kita dapat mengenal kembali wajahnya.[1]

Dikenal luas di masyarakat bahwa teori (bahasa Yunani theoria), yaitu kaidah yang mendasari suatu gejala dan sudah dilakukan verivikasi. Ada beberapa pertanyaan yang mengaitkan antara teori dan sejarah. Dari sisi lain teori adalah keyakinan atau prosedur yang diajukan sebagai dasar tindakan, suatu prinsip atau dasar bertindak. Namun pada dasarnya teori merupakan ide ide yang terorganisasikan mengenai suatu kebenaran, yang ditarik dari sejumlah fakta yang berhubungan dengan itu. [2]

- Subjektifitas dalam Sejarah

Apabila kita bertolak pada pengertian sejarah sebagai kontruk yang diciptakan oleh seorang penulis atau sejarawan, lagipula sejarah dapat diartikan sebagai sejarah dalam arti subjektif, maka per definisi setiap sejarah bersifat subjektif, artinya memuat unsure unsure dari subjek. Setiap pengungkapan atau gambaran telah melewati proses “pengolahan” dalam pikiran dan angan angan seorang subjek. Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas diamati,dialami atau dimasukkan ke pikiran subjek sebagai persepsi, sudah atau jernih sebagai Ding an sich (benda tersendiri) tetapi telah diberi warna tau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek.

Dalam kehidupan sehari hari subjek tidak hidup dalam suatu kekosongan (Vacuum), seluruh kesadarannya terendam dalam suatu culture dalam segala aspeknya. Lingkungan fisik, biologis, ekonomis , sosial , politik, religius, kesemuanya banyak sedikitnya mempunyai pengaruh pada dirinya. Tambahan pula dunia hidup sangat mempengarui pandangan terhadap lingkungan.

Dalam kehidupan sehari hari manusia dibiasakan untuk menghadapi suatu objek dengan ssikap , anggapan, pandangan dan pendapat tertentu, positif atau negative, jadi secara subjektif. Bentuk yang paling ekstrim ialah apabila memandang segala sesuatu hanya berdasarkan atas ukuran hitam putih , yaitu sebagai kontras tajam, sehingga tidak ada variasi antara kedua warna itu. Kecenderungan untuk menilai seperti itu sering berdasarkan soal senang / tidak senang bagi pribadi, suatu subjektivitas yang sering menjurus ke radikalisme atau fanatisme.

Dalam pergaulan sehari hari kita berpedoman pada suatu penilaian orang atau golongan berdasarkan tipologi atau kategorisasi. Cara yang paling mudah dalam hal ini ialah mengidentifikasi orang berdasarkan stereotype, yaitu memakai cirri cirri biasanya negative yang mencolok pada apriori yang diberlakukan bagi semua anggota golongan itu. Penilaian didasarkan pada prasangka atau cenderung menggeneralisasi. Subjektifitas terhadap kelompok sosial dan ras pada umumnya berdasarkan stereotype itu, jadi sangat subjektif. Karena pembudayaan berlangsung berabad abad lewat perkembangan sejarah tertentu timbul pola pola hubungan antar agama yang penuh prasagka seperti di Irlandia Utara dan Lebanon.

Berbicara tentang sikap atau pandangan suatu bangsa sudah barang tentu hal itu dihubungkan dengan konteks kebudayaan masyarakatnya, yaitu ikatan kulturalnya. Umum mengetahui bahwa individu dijadikan anggota masyarakat lewat proses sosialisasi atau enkulturasi, suatu proses yang membudidayakan pada diri individu serta membentuk seluruh pikiran , perasaan dan kemauannya dengan menolaknya menurut struktur ideasional.estetis dan etis yang berlaku dalma masyarakat. Kesemuanya harus melembagakan diri individu sehingga tidak berlebihan dia ada dalam keterikatan pada kebudayaannya. Akibatnya ialah bahwa ada padanya subjektivitas cultural yang sangat mempengarui pandangan terhadap sejarah.

Dalam masyarakat tradisional serta historiografinya yang sangat menonjol ialah etnosentrisme, yaitu bagaimana memandang sejarah dan dunia dari titik pusat bangsanya beserta kebudayaannya.

Sebenarnya subjektifitas cultural telah mencakup subjektivitas waktu atau zaman oleh karena kebudayaan bereksistensi dalam waktu tertentu. Dalam banyak karya sejarah subjektivitas zaman disebut tersendiri, bahkan sering dipakai pula istilah jiwa zaman. Pengertian yang sangat abstrak ini menunjuk kepada suasana atau iklim mental dominan pada suatu waktu dan berpengaruh pada segala macam manifestasi gaya hidup masyarakat, antara lain materialistis atau idealistis, tradisionalistik atau modernistis,religius atau sekuler dan lain sebagainya.

Baik subjektifitas cultural maupun subjektivitas waktu paling sulit diatasi, bahkan sering sama sekali tidak menyadarinya. Oleh karena jiwa zaman merupakan subjektivitas kelompok yang paling merata , sulitlah individu menyalurkan dari kerangka pemikirannya. Diperlukan suatu penyimpangan pemikiran yang mampu menjadi alternative untuk itu. Diperlukan ideology revolusioner atau pandangan futuristic. Perspektif sejarah sendiri dapat membantu mengatasi subjektifitas zaman, antara lain dengan membandingkan zamannya dengan zaman lain, melacak akar atau asal usul ideology mas kini dengan fase fase perkembnagannya di masa lampau. Paling sedikit akan tampak jelas relativitas jiwa zaman itu.

Subjektivitas waktu akan terasa amat sulit untuk diatasi, terutama dalam usaha menggarap sejarah kontemporer. Jarak waktu yang dekat membuat perspektif sejarah kurang jelas dan kabur, terutama karena orang belum dapat membuat distansi dengan peristiwa yang hendak ditulis. Keterlibatan penulis sendiri secara langsung atau tidak langsung masih besar. Masih banyak pelaku yang masih hidup atau sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Lagipula banyak dokumen yang belum dibuka untuk diteliti. Penafsiran mudah tercampur dengan pandangan partisan yang mengakibatkan kesepihakan. Sering pula pandangan serta interpretasi bertentangan dengan versi pihak yang sedang berkuasa. Secara mudah subjektifitas memasuki penulisan sejarah. Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa penulisan sejarah yang dilakukan atas perintah penguas tidak mudah menghindari subjektifitas tertentu.

Sejarah nasional yang ditulis seorang atau kelompok pada hakikatnya merupakan bentuk bagaimana melegitimasikan kehidupan Negara nasional serta masyarakatnya. Sebagai unit relative baru Negara nasional dipertanggungjawabkan dan dibenarkan.

Setiap penulisan sejarah dilakukan oleh sejarawan yang menghayati hidup pada suatu masa tertentu yang baginya senantiasa merupakan masa kini. Kekinian itu sepenuhnya diliputi oleh jiwa zaman. Sebagai suatu jenis subjektifitas lazimnya paling sulit diatasi , dapat diumpamakan seperti kulit yang membungkus tubuh kita dan orang seakan atau tidak mungkin keluar dari itu. Namun perumpamaan ini kurang tepat oleh karena yang kita bicarakan adalah masalah kesadaran dan sebenarnya tidak mustahil kita menyadari hal hal tentang kesadaran kita lewat filsafat atau pikiran reflektif. Lagipula kritisisme atas diri sendiri pun dapat membantu menyadari adanya keterikatan kita dengan zaman.

Tidak dapat diingkari bahwa kita hidup dalam keadaan kekinian yang ditandai oleh zaman , gaya hidup, pandangan dunia yang sedang dominan. Lewat pelbagai proses pelembagaan, kesemuanya itu dibudidayakan pada individu, maka alam pikiran serta pandangannya lalu terpengaruh olehnya, kalu tidak dibentuk sepenuhnya olehnya. Maka unsur politik dari kekinian itu terutama terletak pada soal pandangan. Apabila kita berdiri di suatu tempat tertentu, maka perspektif kita sangat ditentukan oleh titik pendirian kita, yang anatara lain berpusat pada titik itu. Analog dengan situasi fisik itu ialah situasi temporal tentang masa kini, titik dari mana kita memandang gejala sejarah yang mengitari atau melingkupinya.

Dalam masa hidup seseorang sering timbul gejolak gejolak besar yang membawa pergeseran titik pendirian atau pandangan. Perlu dilacak seberapa jauh proses ini mempengarui penulisan pendirian fisik, sehingga cakrawala intelektual sangat dipengarui pula oleh titik pendirian zaman.

Berdasarkan kenyataan itu yang menarik perhatian kita dalam mempelajari perkembangan penulisan sejarah sepanjang masa ialah bahwa kecuali isi substansi sejarah itu terdapat pula secara tersirat dalam naskah pandangan penulis yang mencerminkan pelbagai ciri zamannya karena ikatan pada zamannya. Jadi, pengakajian historiografi dapat mengungkapkan jiwa zaman atau subjektivitas zaman sejejarawan lagi pula, historiografi mengungkapkan tidak hanya pandangan sejarawan tetapi juga cakrawala intelektualnya terhadap sejarah masyarakat, serta dunia hidupnya pada umumnya.

Seberapa jauh hal itu berlaku bagi sejarawan masa kini/ apakah tulisannya juga mencerminkan jiwa zaman, pandangan dunia, dan cirri cirri zaman beserta kebudayaanya?.

Adalah suatu kenyataan bahwa suatu pandangan sejarah pada zaman tertentu sangat mempengarui penggambaran sejarah dari zaman zaman sebelumnya. Dalam historiografi Barat ternyata gambaran tentang abad Pertengahan dari zaman pencerahan sangat berbeda dengan gambaran yang dibuat oleh sejarawan pada zaman Romantisisme. Yang pertama menganggapnya sebagai abad gelap, penuh tahayul sedangkan yang kedua sangat menghargai, bahkan mengaguminya sebagai zaman yang indah, menarik dan kaya raya akan sumber kebudayaan bangsa.

Bahwasanya masa kini amat berpengaruh atas pandangan sejarawan secara jelas tegas dinyatakan oleh Benedetto Croce yang berbunyi “ Setiap Sejarah yang benar adalah sejarah masa kini”. Secara implicit tercantum kenyataan bahwa setiap penulisan sejarah mau tak mau dilakukan dalam kerangka pemikiran zamannya. Disini diakui adanya subjektivitas waktu yang berasal dari zaman sejarawan itu hidup dengan perkataan lain, pelbagai cirri zaman itu akan tercermin dalam tulisan sejarawan tersebut. Sukarlah dibayangkan suatu penulisan sejarah yang sepenuhnya bebas dari pengaruh zamannya. Pencerminan jiwa zamannya adalah tanda ketulenannya , jadi menjadai sejarah yang benar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Croce termasuk aliran historisisme yang memandang perkembangan historis , seperti yang diketahui, sebagai proses dalam waktu yang menjadai ungkapan eksistensi manusia.

Proses itu terjadi menurut suatu perjalanan yang mengikuti perkembangan sejarah sperti yang sebenarnya telah terjadi. Perkembanan sejarah itu sendiri menjadi fakta penentu dan sebab dari apa yang terjadi berikutnya.

Berdasarkan penegrtian di atas dapat dipahami mengapa pandanganmas kini pun ditentukan oleh proses perkembnagan sejarah sebelumnya serta menghasilkan jiwa zaman masa kini itu. Keterikatan dengan waktu historis menjadi fakta determinan dalam penulisan sejarah, jadi pada hakikatnya subjektif pula. Beberapa contoh akan menjelaskan kenyataan tersebut.

Banyak permasalahan masa kini yang sangat merisaukan masyarakat sudah barang tentu juga menjadi perhatian para sejarawan atau paling sedikit mempengarui pemikirannya. Sering pula ada kecenderungan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan itu dimasa lampau. Bagaiman gejala yang sama dahulu timbul, apakah sebab sebabnya atau kondisi sosialnya. Mungkin sekali sekali pengkajian itu dapat memberi jawaban yang mempengarui relevansi dengan permasalahan masa kini.

Sebagai contoh dapat diambil antara lain: 1) masalah perkembangan penduduk, terutama bagaimana pola pertumbuhannya, etiap beberapa tahun berlipat dua, dan kondisi kondisi apakah yang mendorongnya,2) bagaimana produksi pertanian , khususnya beras, apakah tampak konjungturnya, kapan ada musim paceklik, apa pengaruh irigasi , bagaimana pasang surut curah hujan dan lain sebagainya. 3) apakah dampak perkembangan komunikasi dan transportasi pada perkembangan komersialisasi dan monetisasi pedesaan,4) seberapa jauh dampak komersialisasi dan modernisasi di pelbagai bidang pada birokrasi. Permasalahan di atas pada masa kini dirasakan sangat mendesak untuk dijawab, dan rupanya dorongan untuk melacak ke masa lampau dalam mencari jawabannya cukup kuat. Dengan demikian , pengaruh mas kini pada penulisan sejarah amat besar, terutama dalam memilih masalahnya.

Present-mindededness acapkali menjadai panduan untuk menyeleksi permasalahan dimasa lampau, namun kita harus berhati hati, jangan sampai terlalu menguasai pandangan kita terhadap masa lampau dan melaksanakan pandangan masa kini sebagai alat pengukur tentang masa lampau.

Contohnya: Negara Majapahit dipandang sebagai Negara Nasional. Disini konsep Negara Nasional yang modern diterapkan atas kerajaan kuno; tidak disadari bahwa struktur dan system politiknya sangat berbeda. Contoh lain adalah pertanyaan apakah raden Saleh seorang nasionalis. Disini pula kita menjumpai konsep modern dipergunakan untuk memahami masa lampau, maka relevansinya tidak ada sama sekali.

Perlu ditambahkan disini bahwa mengenai kedua contoh itu, untuk sejarawan diperlukan adanya historical-mindedness, suatu kemampuan untuk menempatkan suatu gejala sejarah sesuai dengan suasana dan iklim kebudayaan masanya, sehingga dapat dihindari kesalahan yang disebut anakronisma,yaitu mencampurbaurkan zaman suatu gejala dengan zaman lain. Disini sejarawan diharapkan mamapu mempergunakan imajinasinya untuk mengalihkan angan angannya kembali ke zaman yang sedang digarap. Disini fungsi imajinasi dalam penulisan sejarah dan metode verstehen sungguh sangat dibutuhkan.

Fungsi historiografi untuk memamntapkan identitas kelompok serta selanjutnya melegitimasikan kedudukannya, membawa konsekuensi untuk berpangkal pada situasi masa kini, serta melacak asal mula genealogi atau sejarahnya ke masa lampau. Sehubungan dengan itu, maka timbul pelbagai proses mencapai tujuan tersebut di atas.

Identitas didasarkan atas genealogi yang mencakup para leluhur penuh kesaktian,kekeramatan dan kewibawaan yang kesemuanya untuk mendukung kewibawaan kelompok yang megklaim identitas itu, sekaligus menjadi bukti legitimasi, eksistensi, dan identitasnya. Jelaslah bahwa situasi masa kini diproyeksikan ke masa lampau.

Hal semacam itu telah dilakukan pula dalam melacak proses penyatuan integrasi wilayah kerajaan tertentu. Semua daerah bagian dicakup dalam wilayah seperti yang dihadapi masa kini. Dengan demikian semakin mencolok bahwa mas lampau menjadi fungsi masa kini yaitu untuk mendukung realitas masa kini yang secara umum memerlukan legitimasi.

- Alasan yang Membela Subjektifitas

- Alasan induksi. Bila seorang sejarawan berusaha untuk mengesampingkan nilai nilai etis dan politis, maka dapat disangsikan, apakah ia akan berhasil

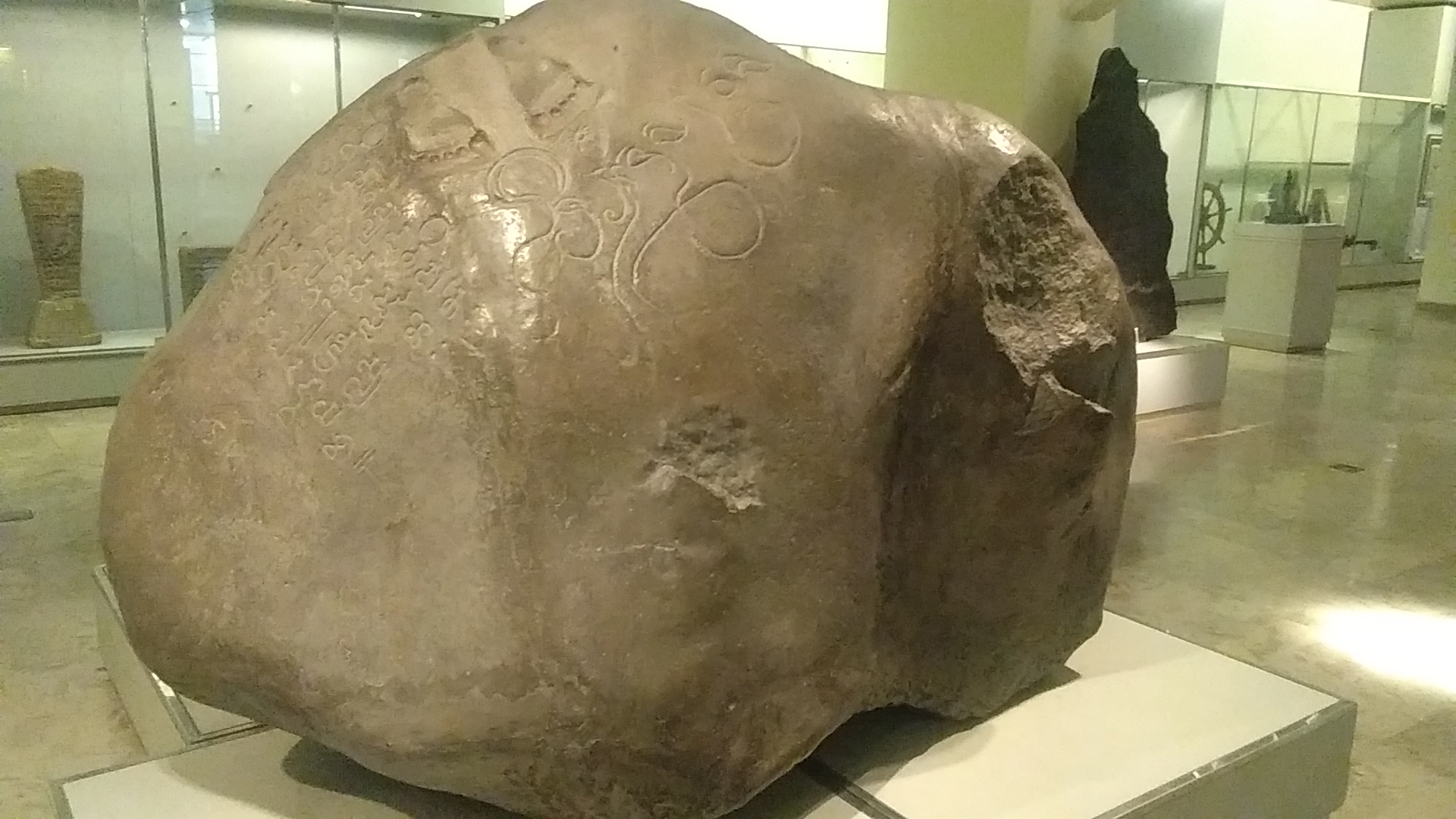

- Alasan relativisme. Alasan ini sangat masuk akal dan kebanyakan sejarawan yakin mengenai kebenarannya yakni masa silam sendiri, bekas bekas yang ditinggalkan masa silam, berwujud dokumen, prasasti dan sebagainya

Bagaimana kita menggambarkan masa silam itu. Ada tiga macam subjektivitas. Pertama, yang merupakan hasil dari kepribadian sejarawan sendiri. Seorang sejarawan mempunyai nilai nilai serta pendapat pendapat pribadi mengenai pola kelakuan manusia: nilai nilai itu pasti tersirat dalam penulisan sejarah. kemudian perlu diperhitungkan, bahwa seorang sejarawan merupakan anggota suatu kelompok sosial tertrntu. Ia mengadakan identifikasi dengan nilai nilai yang dianut oleh suatu kelompok sosial, yang juga merupakan lingkungannya sendiri atau yang diperjuangkan oleh partai politiknya. Tetapi, dengan mawas diri secara kritis, serta dengan membandingkan tulisannya sendiri dengan tulisan sejarawan yang berhaluan lain, kedua unsure subjektivitas tadi masih dapat dilacak, lalu disingkirkan. Tetapi, unsure subjektifitas ketiga , yakni subjektifitas waktu tidak dapat dieliminir. Seorang sejarawan, mau tidak mau, merupakan anak zamannya dan bersama dengan orang orang sezaman, ia menerima nilai nilai yang dianut pada zamannya itu. Demikian, misalnya para sejarawan yang hidup dalam bagian kedua abad ke 20 ini dan yang telah mengalami dua perang dunia, akan bersikap lebih kritis terhadap gejala perang dari pada sejarawan sejarawan dari abad ke 18 atau ke 19. Khusus oleh para sejarawan dan filsuf sejarah yang berhaluan marxis, keterikatan seorang sejarawan akan nilai nilai zamnnya diuraikan dan dibahas dengan tiada habisnya. Yang penting, ialah bahwa disini, kita menyentuh subjektivitas yang paling dalam. Setiap usaha untuk meloloskan diri dari jerat ini, yakni menempatkan diri diluar kerangka zamnnya sendiri, praktis mustahil. Roemin dan E. H.Carr (1892-1982) berpendapat bahwa, sekurang kurangnya, seorang sejarawan harus mencoba untuk mengatasi kerangka zamannya, dengan menempatkan diri dimasa mendatang. Baik bagi Carr maupun bagi Romein, masa mendatang itu ialah masyarakat tanpa kelas seperti digambarkan oleh Marx. Pendekatan suprahistoris itu, katanya , bebas dari nilai nilai yang terikat akan keadaan zamannya atau , pendirian ini mewujudkan sesuatu nilai yang akan dilaksanakan oleh proses historis sendiri, jadi merupakan suatu yang “Objektif” . kesukarannya , ialah asumsi yang menopang pandangan ini (masyarakat tanpa kelas) berpangkal pada suatu filsafat sejarah yang spekulatif ( filsafat sejarah marxis) , yang dapat disangsikan objektifitasnya.

Jadi rupanya, subjektifitas ketiga ini, subjektifitas waktu, memang tak terelakkan. Tetapi, disinipun Romein tidak menyerah dan ia berusaha untuk “ menyelamatkan objektifitas”. Penalaran ini, sebetulnya cukup anah. Kalau kita terpaksa untuk mengorbankan sebuah konsep (disini objektifitas penulisan sejarah), maka kita harus melakukan itu, sekalipun konsep itu bagi kita, berharga sekali. Kemudian , bukanlah tugas filsafat untuk “menyelamatkan” konsep konsep yang sangat kita gemari, melainkan untuk berefleksi tanpa prasangka. Menurut Romein , konsep objektifitas harus kita angkat kedalam konsep subjektifitas. Dengan demikian , kita menyebut penulisan sejarah yang selaras dengan semangat zamnnya, objektifitas. Sungguh suatu penalaran yang aneh sekali.

- Alasan bahasa. Dalam bahasa sehari hari yang dipakai baik oleh orang biasa maupun oleh seorang sejarawan, terdapat berbagai ungkapan yang mengandung suatu penilaian. Bandingkan, misalnya 1)kapten Tack dibunuh dan 2) Kapten Tack ditewaskan. 1) mengandung sebuah penilaian negative mengenai cara Kapten Tack menemui ajalnya. Suatu pembunuhan selalu mengandung konotasi negative. Bila seorang sejarawan ingin mendekati masa silam secara objektif, maka ia harus menghindari ucapan ucapan seperti pembunuhan, kejahatan, anugrah da sebagainya, ini memang tidak mudah. Salah satu sebab , mengapa sementara sejarawan suka mendekati masa silam secara ekonometris ialah, karena dengan pendekatan serupa itu ungkapan ungkapan seperti di atas paling mudah dapat dihindarkan.

- Alasan idealistis. Menurut paham idealism, kenyataan merupakan hasil dari ide manusia. Kenyataan memang kita maklumi. Sejauh kita berfikir mengenai kenyataan oleh kaum idealis, pendapat ini diruncingkan dijadikan dalil, bahwa kenyataan itu hanya ada sejauh kita menyadari kenyataan “ to be is to be perceived”, kata Berkley (1685-1753).

Sebagai bagian dari kenyataan seluruhnya, maka kenyataan historis pun merupakan buah hasil dari budi manusia, menurut kaum idealis. Dengan demikian, mereka sampai pada kesimpulan yang cukup menggemparkan. Budi manusia merupakan baik objek penelitian historis ( kenyataan historis yang diciptakan oleh budi manusia), maupun subjek penelitian historis ( pikiran sejarawan mengenai masa silam). Karena subjek dan objek identik sama, maka dalam pengkajian sejarah subjek dan objek tak dapat dipisahkan secara murni. Tak pernah seorang sejarawan dapat menulis secara objektif, karena objektifitas mengandaikan pemisahan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Penalaran idealistis serupa ini sering kita jumpai juga pada sejarawan sejarawan dan fisuf filsuf yang bukan idealis, seperti misalnya E.H Carr.

- Alasan marxis. Semenjak zamannya Marx, marxisme telah mengalami banyak perubahan. Demikian juga alasan Marxis yang mendukung subjektifitas seorang sejarawan yang tak terelakkan. Sekalipun demikian, dalam penalaran Marxis, dapat diamati sebuah alur yang tetap. Seperti para idealis, maka kaum marxispun berpendapat, bahwa tak mungkin memisahkan subjek yang mengenal dari objek yang dikenal, tapi panalaran seoarang Marxis berbeda dari jalan pikiran seorang idealis. Bagi seorang marxis, penegtahuan kita selalu berakar dalam pergaulan kita dengan kenyataan. Bagi para Marxis, kenyataan itu bukanlah kenyataan fisik ataupun historis yang secara pasif berhadapan di muka kita, melainkan kenyataan yang bereaksi terhadap sentuhan penelitian kita. Sifat kayu baru nampak bila kayu itu dikerjakan oleh seorang tukang kayu yang menjadikannya sebuah almari atau meja. Sifat kenyataanya sosial tidak dapat ditampilkan dengan beberapa rumus sosiologis yang objektif, melainkan baru Nampak, bila seorang revolusioner mencoba untuk merombak kenyataan sosial.

Seperti telah kita lihat di atas, maka pengetahuan objektif selalu mengendalikan kemungkinan untuk memisahkan subejk yang mengetahui, dari objek yang diketahui. Jelaslah, bahwa pandangan marxis, pemisahan serupa itu dapat tak dapat dilaksanakan. Bila kita menggumuli kenyataan, maka subjek dengan cita cita dan tujuannya, mau tidak mau, memainkan peranan penting. Seorang tukang kayu ingin menjadikan balok balok kayu sebuah almari atau meja, demikian juga seorang revolusioner ingin merombak kenyataan sosial. Tujuan yang dianut oleh subjek, menentukan bagaiman kenyataan menampakkan diri kepada kita. Sama seperti dalam idelaisme, subjek dan objek tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tak mungkin juga menulis sejarah secara objektif.

- Objektifitas dalam Sejarah

Arti sederhana kata objektifitas dalam istilah sejarah objektif adalah sejarah dalam aktualitas, jadi, kejadian itu sendiri terlepas dari subjek. Bertolak dari suatu sejarah atau konstruk sebagai sejarah dalam arti subjektif, dalam proses komunikasi antarindividu timbul peyampaian suatu sejarah (dalam arti subjektif) kepada orang kedua.

Dapatlah dikatakan bahwa sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif. Komunikasi secara lebih luas membuat fakta semakin intersubjektif, artinya semakin dimiliki oleh subjek. Akhirnya, pada suatu waktu fakta menjadi intersubjektivitas di kalangan yang sangat luas, menjadi umum sekali atau dengan istilah tepat menjadi fakta keras.

Tidak semua fakta berkembang menjadi fakta keras, dapat tetap menjadi fakta lunak,, yaitu apabila masih tetap diragukan kepastian fakta itu, contohnya, mengenai pembunuhan Kennedy atau kematian Supriyadi awal revolusi. Dalam karya ini objektivitas diartikan sebagai intersubjektivitas yang seluas luasnya. Apabila suatu fakta secara intersubjektiv tlah diterima sebagai kebenaran,maka bagi yang menerimanya fakta tersebut dapat dikeluarkan dari subjek secra individual, jadi , diobjektivikasikan menjadi suatu objek. Dengan demikian, fakta tersebutdapat diterima oleh kelompok yang bersangkutan sebagai objektif.

Untuk menghindari kesepihakan atau pandangan deterministis perlu dipergunakan pendekatan multidimensional, yaitu melihat pelbagai segi atau aspeknya. Dengan demikian, dapat diungkapkan pelbagai dimensi suatu peristiwa , ialah segi ekonomis, sosial. Politik dan cultural. Multidimensionalitas itu inhern pada gejala sejarah yang komplek. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep system. Kait mengaitnya aspek aspek itu baru dapat diungkapkan apabila konsep system dipergunakan dalam pengkajiannya.

- Alasan yang mendukung Objektivisme

Alasan alasan ini terutama dikembangkan dinegara Negara yang berbahasa Inggris karena disanalah pendekatan positivistis terhadap pengkajian sejarah paling popular. Para ahli disana sering berpendapat, bahwa perbedaan antara pengkajian sejarah dan sains hanya bersifat gradual, tidak esensial. Karena objektivitas dalam hasil penelitian sains jarang di sangsikan, maka mereka juga cenderung membela kemungkinan penulisan sejarah yang objektiv. Sering alasan alasan yang dikembangkan di Negara Negara yang berbahasa Inggris guna membela objektivisme, bersifat kritik terhadapa alasan alasan subjektivistis.

- Memilih objek penelitian. Katanya seorang sejarawan sudah bersikap subjektif ketika memilih objek bagi penelitian sejarah, karena pilihan itu dibentuk oleh kesukaan pribadi seorang sejarawan. Dalam memilih bahannya, seorang sejarawan mungkin didorong oleh pertimbangan subjektif, tetapi ini berarti, bahwa hasil penelitiannya juga bersifat subjektif. Seorang ahli fisika juga ada minat pribadi terhadapa gejala gejala tertentu, tetapi ini tidak mempengarui objektivitas penelitiannya.

- “Wertung” dan “Werbeziehung”. Katanya seorang sejarawan selalu bersikap subjektif karena bahan yang ditelitinya, ialah perbuatan manusia pada masa silam , selalu diresapi oleh nilai nilai. Tak mungkin kita melepaskan diri dari pengaruh nilai nilai, bila berbicara tentang nilai nilai. Tetapi, terhadap pernyataan ini, dapat ditandaskan, bahwa mungkin saja menetapkan nilai nilai yang dulu dianut oleh masyarakat serta menentukan, siapa yang melanggar tata nilai itu. Dalam hubungan ini, ada gunanya bila kita ingat akan perbedaan antara Wertung dan Werbeziehung, seperti pernah diperkenalkan oleh Max Weber tahun 1864-1920,seorang ahli sosiologi dan sejarah. Kita mengadakan Werbeziehung (pertalian dengan nilai nilai), bila kita menerangkan perbuatan seorang pelaku sejarah, sambil menghubungkan perbuatan itu dengan nilai nilai yang umum dianut dalam masyarakat zaman itu. Demikian, misalnya, kematian martir martir kristiani (sahid sahid) pada abad ke 3 dan ke 4 , dapat kita terangkan dengan menghubungkan sikap mereka dengan penilaian positif dalam kalangan orang Kristen terhadapa mati sahid itu. Ini semua dapat ditetapkan secara objektif. Tetapi, Wertung turut memainkan peranan, bila penailaian seorang sejarawan mengenai seorang tokoh sejarah diilhami oleh suatu nilai tertentu. Misalnya tindakan Coen terhadap penduduk pulau Banda sungguh biadab. Jelas didukung oleh nilai nilai yang dianut oleh sejarawan. Perhatikan bahwa Wertung dan Wertbeziehung harus dibedakan dari suatu pernyataan evaluative, seperti misalnya Perang Diponegoro mengacaukan kemakmuran rakyat Jawa. Kata mengacauka mengandung suatu penilaian, sekaligus suatu evaluasi , tetapi yang diungkapkan dengan suatu kata umum dan samar samar. Ini tentu saja masih dapat dirinci lebih lanjut. Jelaslah, bahwa ungkapan itu tak ada sangkut paut dengan subjektivitas seorang sejarawan.

- Alasan seleksi. Semenjak Descartes, para sejarawan dipersalahkan bertindak secara subjektiv, karena mereka menyeleksi bahannya, memilih apa yang disebut dan apa yang yang tidak disebut dalam uraiannya mengenai peristiwa peristiwa masa silam. Sejarah, demikian Descartes, merupakan sehelai kain tanpa jahitan atau sambungan, semua bagian kait mengait. Mengadakan seleksi, berarti mengacaukan sifat asli dari masa silam dan membuktikan subjektivitas seorang sejarawan. Tentu saja, seorang sejarawan tidak dapat menyajikan suatu salinan lengkap mengenai kenyataan historis, dengan segala kekayaannya,tetapi ini tidak mengurangi objektivitas penelitiannya. Sebuah peta kita sebut obyektif, sekalipun tidak semua bukit kecil dan anak sungai dimasukkan ke dalam peta itu. Sebuah laporan obyektif tidak perlu merupakan sebuah laporan yang lengkap, ekshaustif.

Seorang sejarawan selalu subjektif, karena sambil melacak kembali rantai sebab dan akibat ke arah masa silam, ia berhenti pada suatu saat tertentu. Mengapa tidak diteruskan? Jelaslah bahwa kita, bila ingin melacak sebab sebab revolusi Prancis, tidak perlu kembali ke zaman Bapak Adam. Ketidaklengkapan suatu uraian historis, tidak berarti subjektivitas.

pe alaran seleksi pernah dirumuskan sebagai berikut: seorang ahli fisika, bila mengadakan suatu eksperimen, juga tidak menyebut segala data mengenai keadaan yang meliputi eksperimen itu, tetapi ia dapat mengandalkan kaidah kaidah yang umum diterima untuk menyisihkan apa yang penting dan apa yang tidak penting. Tetapi, sesorang sejarawan, sambil ntumengesampingkan data data tertentu hanya bersandar pada penilaian subjektifnya. Seorang sejarawan konservatif condong memperhatikan data data positif dalam Negara Rusia sebelum tahun 1917, sedangkan keadaan itu justru diabaikan oleh sejarawan berhaluan kiri. Jelaslah, bahwa di sini memang terdapat suatu factor subjektif.

- Alasan antiskeptisme atau antirelativisme. Menurut aliran ssubjektivitis, semua penulisan sejarah dapat ikaitkan dengan nilai nilai yang dianut oleh seorang sejarawan atau yang umum diterima pada saat ia menulis uraian historisnya. Karena setiap zaman mempunyai norma norma dan nilai nilainya sendiri, maka tak dapat diharapkan, bahwa suatu saat kita mengandalkan suatu gambaran objektiv mengenai masa silam. Subjektivisme menjurus ke relativisme dan itu mengantarkan kita ke pintu gerbang skeptisme historis (pendapat, bahwa pengkajian sejarah tidak mennghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan).

Adapun paham skeptisme itu sering dapat dilumpuhkan, bila kita berhasil membuktikan, bahwa paham itu menjurus ke suatu kontradiksi. Dalam kasus pengetahuan historis, kita dapat menunjukkan, bahwa seorang skeptikus, secara implicit, masih mempertahankan kemungkinan memperoleh pengetahuan historis yang dapat dipercaya, sekalipun secara eksplisit ia menolak kemungkinan tersebut. Mengapa ia secara implicit mempertahankan kemungkinan itu? Alasannya adalah: seorang skeptikus baru dapat menolak segala pengetahuan historis sebagai subjektif dan yang tak dapat dipercaya, bila ia mengandalkan criteria yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan mana pengetahuan historis yang objektiv dan yang dapat dipercaya. Sebelum menolak beras yang buruk , harus tau mana beras yang baik.

Masih ada jalan lain untuk menggugurkan paham skeptisme. Seorang skeptikus yang menganggapsegal tulisan sejarah relative dan terpengaruh oleh nilai nilai, harus membuktikan pendapatnya, ia harus menunjukkan nilai nilai mana yang mempengarui penulisa sejarah. Tetapi, bila nilai nilai itu dapat menunjukkan, maka dapat juga disingkirkan. Singkatnya, seorang skeptikus relativistis harus menerima kemungkinan untuk menulis sejarah lepasa dari pengaruh nilai nilai.

- Alasan dan sebab musabab. Inilah alasan paling terkenal untuk memerangi subjektivisme. Seorang subjektivis mengatakan, bahwa penulisan seorang sejarawan, selalu dapat diterangkan dengan berpangkal nilai nilai yang dianut oleh sejarawan itu, serta mengingat keadaan historis ketika ia menulis uraian itu. Ini dapat saja terjadi, tetapi belum menggugurkan objektivitas penulisan sejarah. Bila kita tahu mengapa seorang sejarawan membela pendapat pendapat tertentu, maka kita belum tahu apakah pendapat pendapat itu benar atau tidak. Bila seorang mengatakan, bahwa Presiden Allande dijatuhkan, karena komplotan kapitalisme internasional atau karena kekuatan kekuatan di dalam masyarakat Chili sendiri, maka kedua pendapat itu dapat diterangkan mengingat latar belakang politis si pengarang itu, tetapi mengetahui latar belakang itu, kita belum tahu, pendapat manakah yang benar. Baru bila pengarang itu menyebut alasan alasannya yang mendukung pendapatnya, kita dapat mengatakan sesuatu mengenai kebenaran ucapannya tadi. Alasan alasan, bukan sebab sebab, membuka wawasan guna mengetahui pendapat mana yang benar.

- Alasan propaganda. Para subjektivitas berusaha untuk membela pendapatanya, khususnya dalam menghadapi penalaran yang disebut diatas tadi. Mereka mengemukakan, bahwa nilai nilai tidak hanya merupakan sebab, mengapa seorang sejarawan berendapat begini atau begitu, melainkan bahwa nilai nilai itu juga merupakan bagian atau unsure dalam pengetahuan historis. Nilai nilai tidak hanya berfungsi pada bidang sebab musabab, melainkan juga pada bidang alasan. Adapun nilai nilai, merupakan mata rantai dalam penalaran historis. Menilai mutu sebuah tulisan historis, selalu menyangkut juga suatu putusan mengenai nilai nilai yang menopang tulisan sejarah itu. Maka dari itu, menulis sejarah secara obyektif murni , mustahil bagi setiap sejarawan ,entah bagaimana latar belakng etisnya.

Gagasan pokok dalam penalaran subjektivis ini ialah nilai nilai mengaitkan bagian bagian dalam penalaran historis, sama seperti matematika menghubungkan bagian bagian dalam suatu penalaran fisika. Ini berarti, bahwa seseorang yang tidak mengetahui nilai nilai itu, tidak dapat mengikuti penalaran historis yang bersangkutan. Ia hanya melihat unsure unsure , bukan keberkaitannya.

Bila nilai nilai memang merupakan unsure pokok dalam pengetahuan historis maka penulisan sejarah lalu tak dapat dibedakan dari propaganda belaka. Sama seperti propaganda, maka penulisan sejarah hanya mrupakan suatu tindak bahasa yang mengungkapkan dan menyiarkan nilai nilai tertentu. Andaikata pendapat ini benar, maka setiap penulisan sejarah tidak berbeda dari penyebaran nilai nilai tertentuatau propaganda belaka. Padahal, setiap orang bila membaca sesuatu uraian propagandistis, pasti tidak berkesan oleh mutu ilmiahnya.

Propaganda selalu bertujuan untuk mengalihkan nilai nilai kepada orang orang yang belum menganut nilai nilai itu. Propaganda KB bertujuan , agar orang ornag yang belum berKB seterusnya akan turut ber KB. Akan tetapi supaya ini berhasil mutlak, perlulah agar orang orang yang belum ber KB dapat mengerti pemapamarn si aktivis KB. Justru syarat ini tidak dipenuhi dalam pendekatan subjektivitas. Andaikata benar, bahwa nilai nilai merupakan unsure pokok dalam penulisan sejarah, maka tulisan yang bersifat propaganda itu tidak dapat dimengerti, karena si pembaca pembaca belum mengikuti nilai nilai yang disebarkan oleh penulis sejarah.

- Alasan analogi. Para objektivis membela kadar obyektivitas dalam pengetahuan sejarah, dengan membandingkan pengkajian sejarah dengan ilmu eksakta. Dalam ilmu eksakta para ahli tidak berselisih, bahwa pengetahuan obyektif itu mungkin. Bahkan ada tolok ukur guna menetapkan kadar obyektivitas. Tolok ukur itu juga berlaku bagi pengkajian sejarah. Kalau menilai pengetahuan yang tercapai dalam ilmu eksakta sebagai obyektif, kita harus memberi hormat yang sama kepada pengkajian sejarah.

Referensi

Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2014)

Pranoto, W Suhartono. Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Ankersmit. Refleksi Tentang Sejarah, (Jakarta:Gramedia,1987)

[1] F.R Ankersmit, Refleksi Tentang Sejarah, (Jakarta:Gramedia,1987)hlm 1-2`

[2] Suhartono W Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010) hlm 12